こんにちは、ピュアネットジャパンの関根です。

今回は、同じ特別栽培米でも雲泥の差…安全なお米の選び方のお話です。

「無農薬米が安全だということはわかるけど、減農薬米って無農薬と比べてどれくらい安全なの?」

お米を買う時、こんな疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最近では、お米屋さんやスーパーでも、当たり前に「特別栽培米」などと記載されたお米を見かけるようになりました。

「特別栽培米」とは、ご存知の通り、農薬や化学肥料を減らして安全性に特化したお米のことです。

ちょっと前に中国産の冷凍野菜から基準値の何十倍もの農薬が検出されたなんてニュース報道がありましたが、やはり買う側の立場としては安全性も選べるようになってくると安心ですよね。

さて、特別栽培米の基準ですが、地域の一般農家が使う農薬や化学肥料の平均的使用量の5割以下の使用までを特別栽培米とすると農水省の条例で決められています。ただし一般農家が使うとされる平均値が各県ごとに異なります。

ですから厳密にいえば、県ごとに特別栽培米の基準が違うということになります。

例えば、特別栽培米として認定される農薬の使用量は、新潟県なら6成分以下、宮城県7成分以下、秋田県8成分以下、茨城県5成分以下、千葉県は7成分以下などと県ごとに基準を定めています。(平成14年データによる)

各県ごとにこうした違いがあるのは、地域の環境や気候などにより、稲の病気や害虫などが、出やすい地域、出にくい地域の格差があるためです。

ちなみに農薬の使用量を「成分」と表現する理由ですが、最近の農薬は、1回の散布で同時にいくつかの効果をもたらす「1粒で2度おいしい」(笑)みたいな農薬があるためなんですね。

同じ1回の散布でも2回散布の効果を持つもの、3回4回撒いたのと同等の効果をもつものなど、いろいろあります。

さていよいよ本題の安全性についてですが、農水省が決めた現行の条例では、無農薬米も、5割減の減農薬米も、同じ「特別栽培米」という表記をしなければならないということになっています。 ですから「特別栽培米」と記載されていても、その内容には雲泥の差があります。

できる限り無農薬に近づけようと一生懸命取り組んでいる生産者にしてみれば、「半分以下でOK」の「特別栽培米」とひとくくりにされるのは、実は不本意なようです。

ということで特別栽培米を購入する際には、その栽培内容に注意することがとても重要です。

それでは、どのようにその安全性を見極めたら良いのでしょうか?

その見極めポイントは、殺虫剤の使用回数です。

減農薬の場合、大半は、初期生育段階で除草剤を使いますが、この初期除草剤がお米に残留する可能性は、ほとんどありません。

問題なのは、稲穂が出てくる頃の夏場に散布する殺虫剤です。

最近では温暖化の影響で全国的にカメムシの被害が深刻です。このカメムシ対策の農薬散布は、通常夏場に行いますが、多いところでは、なんと7〜8回も散布します。

この時期に散布する農薬は、お米に残留しやすいと言われています。

この点だけ注意すれば、特別栽培米の安全性は、おおむね確保できると思っていいと思います。

ですから安全なお米を食べたいと思ったら、こうした農薬使用状況の詳細についてもしっかり調べてアドバイスしてくれるお米屋さんを選ぶことが大切です。

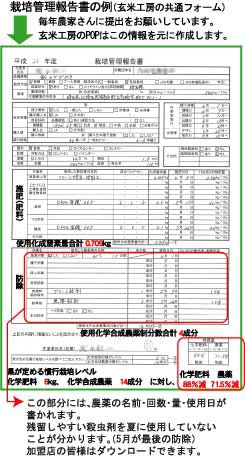

※玄米工房取り扱いのお米は、各農家さんから、栽培管理報告書(下図)をもらってますので、農薬や化学肥料の状況も明らかになっています。会員店加盟店の皆様で分からないことがありましたら、本部までご一報ください。

それではまた来月!